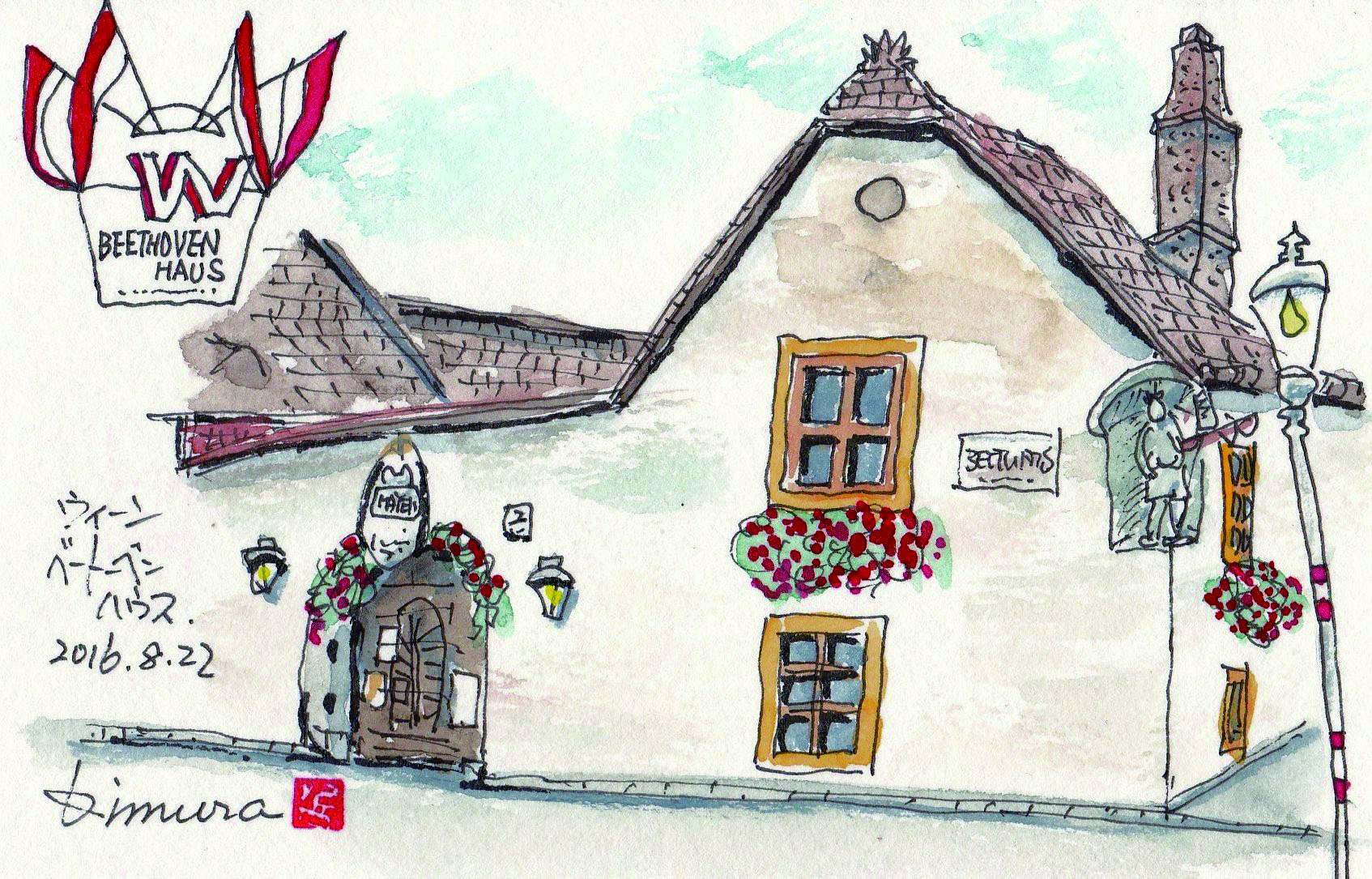

ベートーヴェンハウス(by木村哲美)

寄稿 / 木村哲美氏

生誕250周年

「交響曲第九番(合唱付き)」「交響曲第五番(運命)」「ピアノ曲エリーゼのために」などで知られる大作曲家・ベートーヴェンが、2020年12月生誕250周年を迎えました。

ベートーヴェンの魅力は何と言っても、王侯貴族から市民へとヨーロッパ社会の主役が交代する動乱期に、一人の作曲家として独立自尊の生き方を貫き、その前衛的な作風を確立させた事に凝縮されると思います。

ベートーベンは、時代の異端児で前衛的なロックスターのように経済的に独立した自由な作曲家として、王侯貴族のためであった音楽を、初めて市民のための音楽として引きずり下ろし、作曲をしたのです。

22歳で音楽の都ウィーンへ行く

1770年12月、ドイツのボンに生まれたベートーヴェンは、12歳の時からプロとして活動を始めました。その評判は地元ボンには収まらなくなり、新たなステージを目指し、22歳で音楽の都ウィーンへ行くことを決意したのです。

この頃のベートーヴェンの最大の武器は、実は作曲ではなくピアノ演奏。特に即興演奏では右に出るものはいなかったと言われており、ウィーンで既に活躍している名のあるピアニストたちがこぞって即興対決を挑んだが、見事ベートーヴェンはそれらを返り討ちにして行きました。

1791年の暮れ、それまでウィーンに君臨していた大スターのモーツァルトが死去。35歳という若さでこの世を去った大スターの空席を埋めるようにウィーンの市民たちは、次なるスターを探していました。

そこにベートーヴェンがやって来たのです。

独創的な視点で作曲

ベートーヴェンは、バッハやハイドン、モーツァルトが築いた伝統的な様式を踏襲しつつも、常識に囚われない独創的な視点で作曲しました。

神様を象徴する楽器で教会音楽でしか使用されていなかったトロンボーンを世俗音楽である交響曲に使い、めったに使われなかったピッコロ、フルートなどの楽器を取り入れ、鳥の鳴き声を見事に表現して行くのです。

当時三楽章構成が一般的だったピアノ・ソナタを四楽章で作曲するなど、時代への挑発とも思える挑戦を行うなど、まさに異端児でした。

楽曲に名をつける

ウィーンに来てから6年目の1798年。ベートーヴェンがこの年に発表したのが、ピアノソナタ第8番「悲愴」だ。

この曲はベートーヴェン初のヒットナンバーとなり、保守的な音楽関係者からの格好の非難の的にもなりました。

ベートーヴェンがこのヒット曲「悲愴」に仕掛けた特異点は、このタイトルそのものなのです。当時の音楽界では歌詞のない音楽にタイトルをつけることはとても稀なことだったのです。

タイトルをつけるという文化がなかった時代にベートーヴェンは自分のピアノソナタに「Grande Sonate pathetique(悲愴的大ソナタ)」と自ら呼び名を与えました。 はっきりとしたタイトルのあるこの作品は、作曲家自身がマーケティングの意図があって呼び名を付けたのだと思います。結果的にこの作品は歴史的大ヒットを巻き起こし、現在でも「悲愴」というタイトルのままベートーヴェンの代表曲として広く知られています。

ベートーヴェンはその後も1804年交響曲第3番「英雄」や1808年交響曲第6番「田園」などいくつかの作品には自ら名前をつけていて、後の世代に広まる“楽曲に名をつける”という文化に大きな影響を与えたとも言えるのです。

大変な読書家だった

1789年にフランス革命が勃発した時ボン大学に在学していたベートーヴェンはフランス革命の精神的源流となった”自由・平等・博愛”の精神など啓蒙思想に強い関心を持つようになります。

ゲーテやシラー、カントについても学んでいる大変な読書家だった。生涯で読んだ本は圧倒的な量で、そこらの音楽家とは一線を画すインテリでした。

ベートーヴェンの晩年の作品「第九」はシラーの頌詩(しょうし)『歓喜に寄せて』から着想を得ています。

難聴発症

大ヒット作「悲愴」を発表したのと同じ年の1798年、ベートーヴェンは28歳の若さにして聴力の低下が始まるのです。

聴覚は音楽家にとって最も重要な感覚であることは明白で。難聴が発症してからのベートーヴェンは必死にこの病を隠し通そうとしました。

難聴が発症してまず大変だったのは人との対話、コミュニケーションだった。

この苦悩を人には決して打ち明けられない。そんな八方塞がりな状況に絶望し切った彼はウィーンの郊外での隠遁生活を始めたのでした。

1802年夏、ウィーンの郊外ハイリゲンシュタットに住まいを移します。ハイリゲンシュタットの大自然に迎えられてベートーヴェンは人生を謳歌し、小川のほとりを散歩し、田園風景から創作のインスピレーションを探し始めました。

まだ幸い音楽は聴こえるが、もはや症状は耳だけでなく慢性的な腹痛など全身に及んでいたのです。

もうこの運命から逃げることはやめよう。難聴持ちの無用な音楽家だろうがなんだろうが、どんなにカッコ悪くでも自分の芸術のためにこの運命に立ち向かってこの命が尽きるまで芸術の火を燃やし続けよう。

そう決意したベートーヴェンはウィーン市内に戻り。難聴に苦しみ怯える自分を殺し、芸術という武器と共に運命に立ち向かう音楽界の革命児として生まれ変わって行きました。

「英雄」

ハイリゲンシュタットから戻ったベートーヴェンは早速次なる大作を産み出そうとし、1804年に書き上げられ完成した楽譜の表紙には、フランス革命の先導者ナポレオンの姓「ボナパルト」という副題が付けられていました。

ベートーヴェンにとってナポレオンは理想的な社会を作ろうとする新時代の英雄に見えていたのだろう。

そんな矢先にあるニュースがベートーヴェンのもとに舞い込む。「ナポレオンが皇帝に即位した」。それを知ったベートーヴェンは動揺を隠せなかった。

人民のための社会を生み出す、そのために戦っていた英雄が自ら皇帝に即位してしまうだなんて、支持してきたこの革命はなんだったんだ。

そして書き消された副題「ボナパルト」の上にはこう書かれていた。「シンフォニア・エロイカ -ある英雄の思い出のために-」。エロイカとはイタリア語で「英雄的」を意味し、今でも「英雄」というタイトルでこの交響曲は広く知られています。

この交響曲は、ベートーヴェンの今までのどんな作品とも違う様相をしていました。全楽章の演奏時間は50分にもおよび、それは当時の交響曲の中では異例の長さだったのです。

「これは交響曲ではない!」非公開で行われた初演に立ち会った貴族たちの中からはそんな叫び声もあがった。前代未聞の大音量、何度も執拗に叩きつけるような激しい音はもはや衝撃波のようにオーディエンスに伝わっていく。楽曲の構成も伝統的な交響曲の枠を大きくはみ出したもので、本来ならばスローテンポで落ち着いた雰囲気を持つはずの第二楽章は暗く重たいドラマチックな葬送行進曲に変わり、軽快で楽しげなフィナーレを演出するはずの第4楽章は当時まだ珍しかったオーケストラによる変奏曲となって爆発的な熱狂を誘った。

時代が追いついていない故に初演は懐疑的な反応で終わったものの、この作品が世に出たことはまさに音楽界における革命だった。

この作品は新しい音楽の時代を築く先導者となったのだ。

こうしてベートーヴェンは難聴に対する恐怖を乗り越え、ウィーンを代表する若手作曲家というポジションすら飛び越えて時代を超越した唯一無二の芸術家のポジションを手に入れたのです。

「運命」

それから5年後には彼の代名詞ともいえる「運命」を生み出すことになり。1812年までの十年間に交響曲の第二番から第八番までを一気に書き上げました。

しかし、四十代半ばにはほとんど聴力を失い、ラッパのような大きな補聴器や筆談帳を使用しています。

1823年の「ミサ・ソレムニス」1824年の「交響曲第九番」

この二曲は当時のヨーロッパの社会情勢への憂いと、私生活での苦悩から生まれた“祈り”が込められた傑作です。

「ミサ・ソレムニス」には「神よ、我々に平和を与え給え」という歌詞があり、ミサ曲でありながら平和を祈願する歌声の伴奏には軍隊の音楽が使用されています。そして楽譜には「心より出で、願わくば再び人々の心に至らんことを」とのメモ書きが添えられ、一人一人の平和を願って作成されたことがうかがえます。

「第九」には、「すべての人は兄弟となる」「この口づけを全世界に」「諸人よ、抱き合いなさい」というように、穏やかな世界と人類の平和を願ったメッセージが繰り返されています。

「第九」初演時には既にほとんど耳が聞こえず、観客に背を向けていたベートーヴェンが大喝采に気づけなかったのは有名な話です。

ロマン主義音楽の源流

ベートーヴェンは『音楽は一切の知恵・一切の哲学よりも高い啓示である』という言葉を残しています。当時の価値観では、詩が最も高く評価されていましたが、言葉を使わずに表現し、人々を感動させる音楽の方が上であると考え、独自の祈りや願いを音に込めたのです。

1827年、56歳でその生涯を閉じ、葬儀には二万人もの人々が参列して別れを惜しみました。激しい情熱を燃やし、独自の音楽を探求し続けたベートーヴェンは、自分が信じたものは譲らない「信念の強さ」に他なりません。

こうして後に続く、シューベルトやシューマンに代表される、ロマン主義音楽の源流を築きました。パリで交響曲第5番《運命》が演奏された時にはフランスを代表するロマン派作曲家ベルリオーズがその演奏を聴いていて「雷鳴が次から次へと続き電光を前後に投げつけながら旋風を起こしているみたいだ!」とその衝撃を書き記しているのです。

逆境こそ人生の教師

ベートーヴェンの墓

先人の音楽を尊敬しつつも、新しい自分の世界観を築きたいという信念を貫いた姿は、まさに現代のロックンローラーそのものです。

アメリカにおける音楽業界では1950年代まで、白人たちの常識からすると、黒人のリズム・アンド・ブルースは、白人が聴くような音楽ではなかった。しかしそんなジャンルの区分など、エルヴィスの前には存在しないも同然だった。気に入った歌を好きなように唄うのがエルヴィスのやり方で、それが認められていったのだ。まさに時代の異端児であった。

その背景と同じように、王侯貴族のための音楽を市民のために作り続けたベートーヴェンも時代の異端児であった。

音楽家にとって命の次に大切な聴力を失い自殺まで思いつめたこと、身もだえするような激しい失恋、・・・度重なる逆境を乗り越えられたのは、音楽が自分の体の一部となり、音楽を愛してやまない純粋な気持ちが根底にあったからだと確信します。 逆境こそ人生の教師であり、深い祈りから生まれた音楽には世界人類を動かす力がある。まさにベートーヴェンは音楽界のロックンローラーそのものである。

木村哲美 2020年12月