真鈴川整形外科(四日市市楠町)の院長で長年に渡ってリウマチ治療に取り組んできた真鈴川寛先生が、『北勢リウマチ友の会』の機関誌『銀河』に投稿してきた『リウマチの知識』という原稿を読む機会があった。

『リウマチの知識』の中で真鈴川先生は、リウマチとはどういう病気か?どんな治療法があってどんな薬を飲むのか?といった、リウマチ全般についてのことを詳しく解説しているのだが、その中で度々先生が言われたのが、病気になっても前向きに生きるということだ。

「失われたものを数えるな!何が残っているのか、それを数えよ!」という有名な言葉があります。心の持ち方で今まで苦しい苦しいと思っていたことが、実は大したことではなかった、と思えるようになると一度に視界は拡ってきます。

妻が健康であってくれればどんなに良いだろう、子供にとってもどんなに幸せだろう、という考えはキッパリと捨て、寝たきりの妻をもって一家中が闘病生活をすることによって、健康な家庭では得られないもの、人の不幸や悲みを理解出来る人間になること、子供が小さいうちから、母親の仕事をこなせるようになっていくことなど、プラスの面に眼を向けて、明るい気持で生活する。そして妻が寝ていることが、不自然でない家庭環境をつくっていくことが大切です。

正直、これを読んで、自分ならこんなふうに思えるんだろうか?と考えてしまった。「こんなの聖人君子じゃないと無理だ。自分はそんな立派な人間じゃない」って。

でも、同じような言葉を先生は何度も述べれられている。妻が病気になったら夫や子供が助けなければいけない。病気になったことを悔やむのではなく、病気になってよかった面だけを考えて前向きに生きなければいけない。真鈴川先生は心からそう信じているようだ。そこに迷いは見えない。

強さとは、信じることなのかもしれないな。

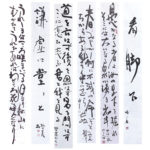

リウマチ患者の苦しみを減らしたい / 真鈴川寛とリウマチ患者たちの40年